Этот раздел скоро откроется

Блог и полезные материалы

Режимы работы мозга

Время прочтения: 3 мин

- Базовые нейронные сети

- Режимы мозговой активности

- Формирование нейронных сетей:

- Последствия недостаточного развития сетей

- Как среда влияет на формирование мозга

БАЗОВЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

Мозг выполняет множество функций — он создаёт для нас картину мира, который мы считаем объективной реальностью, он руководит всеми нашими движениями и работой организма, образует наши потребности и согласует их взаимодействие. И «думает».

За мышление в нашем мозгу отвечает так называемая «дефолт-система мозга» (ДСМ).

Её открытие началось со скандального исследования Гордона Шульмана, который, изучая мозг человека с помощью фМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии), подметил удивительную вещь. Оказалось, что при решении интеллектуальных задач, когда человек, вроде бы сосредотачивается и активно мыслит, его мозг, напротив, снижает свою активность.

Выяснилось, что когда мы решаем какие-то задачи, наш мозг снижает активность в целом ряде областей: медиальной префронтальной коре (помогает понимать других людей), в латеральной теменной коре, в задней части поясной извилины (помогает оценивать иерархию в обществе, сопротивляться мнению большинства), в энториальной коре и ряде других зон.

Иными словами, считая в столбик, ваш мозг меньше трудится, чем когда вы витаете в облаках своих мыслей и, казалось бы, не совершаете никакой интеллектуальной работы. Данный результат казался настолько парадоксальным, что ряд научных журналов отказал Шульману в публикации его работы, полагая, что он или сошёл с ума, или допустил какие-то непростительные ошибки в исследовании.

Но все сомнения развеялись в 2001 году, когда исследовательская группа Вашингтонского университета в Сент-Луисе под руководством профессора Маркуса Рейчела провела ряд исследований, которые позволили подтвердить правоту Шульмана и сформулировать теорию дефолт-системы мозга.

Действительно, может показаться, что эта система как бы «ничего неделания», но это не так. Выяснилось, что когда мы отвлекаемся от насущных дел, то наш мозг начинает на автомате думать о наших отношениях с другими людьми.

Представьте, как часто за день вы думаете о взаимоотношениях со знакомыми, коллегами, начальниками, друзьями, родственниками? Мы же постоянно о них думаем! Точнее, 46% своего бодрствования (как мы теперь знаем), что, согласитесь, тоже не мало.

Судя по всему, нейрофизиологический комплекс, который мы сейчас именуем дефолт-системой мозга, сформировался в далёком эволюционном прошлом — для того чтобы понимать все социальные взаимоотношения внутри «стаи».

Когда же человек обзавёлся способностью к членораздельной речи и абстрактному мышлению, именно эта нейронная сеть — дефолт-система мозга — стала нами использоваться и для обеспечения процесса мышления о сложных вещах. Благодаря ей мы придумали религию, культуру, общественные традиции, науку и все прочее — то есть, сумели создать сложные образы, их составляющие.

Есть, впрочем, в нашем мозге и другие важные нейронные сети. Например, сеть выявления значимости (СВЗ), которая обеспечивает нас возможностью сосредоточиваться на конкретной интеллектуальной задаче. Впрочем, когда вы любуетесь закатом и слушаете пение птиц в лесу — это тоже её работа.

Большое значение имеет центральная исполнительская нейронная сеть (ЦИС), которая обеспечивает обработку получаемой информации — оценивает и анализирует внешние стимулы.

И важно иметь в виду, что все эти три системы (глобальные нейронные сети) между собой «спорят», то есть, говоря научным языком, являются антагонистами — работает или та, или другая. Например, если у нас включается сеть выявления значимости (СВЗ), то наша центральная исполнительская сеть (ЦИС), наоборот, затихает.

Поэтому когда наш мозг, нейронные сети в котором ещё только формируются, занят потреблением информации, он не может думать о социальных связях. Дети становятся аутичными, социально пассивными, им не интересно ни друг с другом, ни со взрослыми.

Соответствующая нейронная сеть — дефолт-система мозга, — ответственная за социальное взаимодействие, оказывается постоянно выключена, можно сказать, даже выдавлена центральной исполнительной сетью. То есть, она не тренируется, необходимые ей клетки не выживают, а связи между соответствующими областями мозга не формируются.

И ладно бы это касалось только социальных отношений... Проблема стоит шире, потому что эта же дефолт-система мозга, которая формируется в процессе социальных взаимодействий с другими людьми, впоследствии отвечает и за абстрактное мышление, за сложный интеллектуальный процесс.

В результате и модели реальности, которые человек будет строить, скорее всего, лишь внешне могут показаться кому-то сложносочинёнными, а на самом деле внутри — пустота и ничто.

РЕЖИМЫ МОЗГОВОЙ АКТИВНОСТИ

Наш мозг имеет несколько режимов работы — концентрация внимания, процесс потребления и переработки информации, оценка социальной ситуации, мышление и т.д. И каждый из этих режимов его работы обеспечивается соответствующей «функциональной сетью мозга».

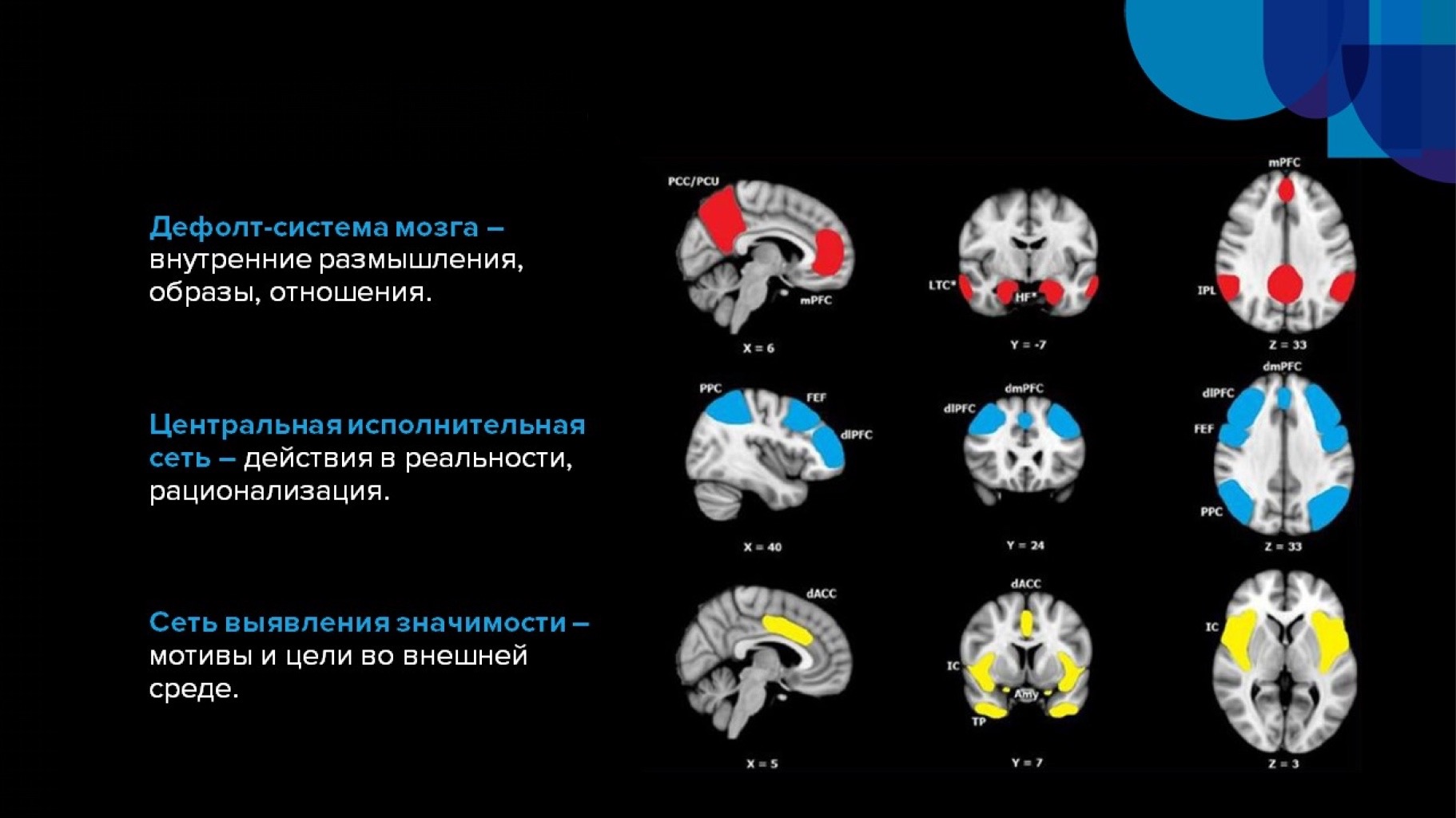

На рисунке как раз представлены области возбуждения нейронных центров, когда в мозге человека активизируется дефолт-система мозга (ДСМ), сеть выявления значимости (СВЗ), центральная исполнительная сети (ЦИС).

Нам кажется, что когда мы распознаём образы, читая заголовки статей или рассматривая фотографии, мы думаем. Но это не так: распознавание образов — это просто распознавание образов, в зависимости от того, включают ли они активно зоны лингвистической коры, соответствующий процесс обеспечивается или сетью выявления значимости (СВЗ), благодаря которой, например, можно осуществлять различные медитативные практики, или центральной исполнительной сетью (ЦИС), когда вы, например, смотрите лекцию на YouTube.

Мышление же — это когда вы прокручиваете в своей голове интеллектуальные объекты, относящиеся к решаемой задаче, и они складываются у вас там в более сложные структуры. За это отвечает дефолт-система мозга (ДСМ).

Впрочем, это только верхушка айсберга. Исследования в этой, очень, надо признать, ещё молодой области нейрофизиологии активно продолжаются. К настоящему моменту в ряде научных работ, систематизирующих результаты последних открытий, сообщается, что можно выделить до пятидесяти различных функциональных сетей мозга, отвечающих за ту или иную поведенческую активность человека.

Как я уже сказал, каждая такая сеть должна сформироваться в мозге человека в процессе его взросления. Разумеется, мозг человека имеет какие-то генетические предустановки, которые этому способствуют, но, как это всегда бывает с нервной тканью, если её потенциальный функционал не получает необходимого объема тренировки и должной поддержки из окружающей среды, качество работы таких систем в последующем, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Теперь несколько слов о том, как происходит это формирование данных нейронных сетей, о чём мы знаем благодаря замечательной работе группы нейрофизиологов под руководством Дэмиена А. Файра (Орегонский университет здоровья и науки) и Александра Л. Коэна (Вашингтонский университет в Сент-Луисе), опубликованной в PLOS Biology в 2009 году.

Название этой статьи, думаю, можно перевести так — «Функциональные нейронные сети развиваются от „локальной к распределенной“ организации» (Functional Brain Networks Develop froma «Local to Distributed» Organization). Собственно, этим всё и сказано.

ЕСЛИ ТРЕБУЮТСЯ ОБЪЯСНЕНИЯ, ТО ОНИ ВЫГЛЯДЯТ ТАК...

Изначальной нейроны мозга связаны друг с другом локально — то есть, грубо говоря, кто где родился, тот там и пригодился. Угораздило тебя быть нейроном зрительной коры, ты будешь изначально соединён с себе подобными, а если в теменной доле или в лобной — то данные тебе от рождения связи будут, соответственно, с клетками теменной доли или лобной.

Но мозг должен научиться работать как целостный аппарат. Любое, даже кажущимся чрезвычайно примитивным действие — это синхронная, слаженная работа различных нервных центров, расположенных в разных областях мозга («распределенная организация»). Мы не думаем разными частями мозга в разных случаях («локальная организация»), мы думаем всем мозгом сразу, но не сразу от момента рождения.

Для того, чтобы перейти от «локальной организации» к «распределенной» мозг должен пройти долгий путь обучения — в нём должны сформироваться длиннющие магистрали, те нервные пути, которые свяжут один регион мозга с другим в единое целое и под разные задачи.

Некоторые удивляются — говорят, что вот как так может быть, что у ребёнка больше нейронов, чем у взрослого, а голова у него маленькая? И правда, получается, что голова потом больше становится, а нейронов меньше — не логично. Но так и есть, просто объем мозга растёт не из-за увеличения количества нервных клеток, как раз за счёт разрастания этих «межрегиональных связей», так называемого «белого вещества».

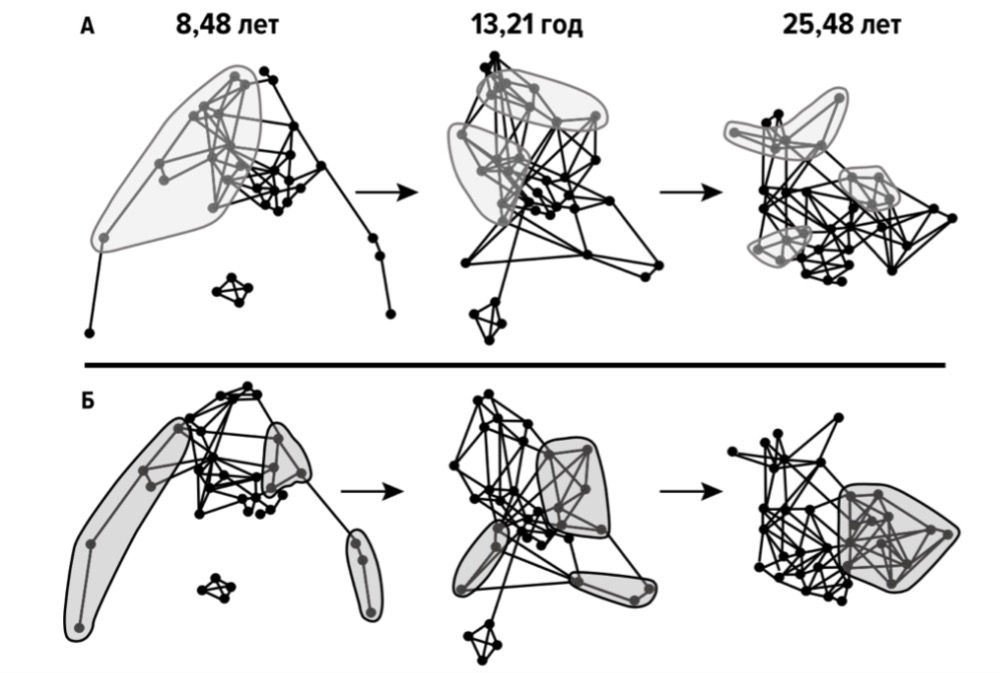

Посмотрите на диаграмму, которые приводят профессора Файр и Коэн с коллегами в своей статье.

Верхний ряд — это как бы убывание «локализационной организации», когда клетки внутри каждой зоны коры головного мозга специализируются. То есть, если сначала они представляют собой общую, плохо дифференцированную массу, то постепенно, с возрастом — они распределяют между собой функционал. В результате, даже находясь в одной анатомической области мозга (в одной и той же доле мозга), они выполняют разные функции и включены в разные функциональные сети.

Грубо говоря, вот у вас есть височная доля, она обрабатывает звуковые раздражители, но сначала, по младенчеству, вы слышите только шум и гвалт. Однако же, постепенно клетки слуховой коры тренируются и специализируются. Так что теперь, слушая песню, мозг, с одной стороны, создаёт для вас ваше субъективное восприятие мелодии, а с другой стороны (соседними клетками), позволяет вам различить слова песни и понимать её смысл.

Теперь посмотрим на нижний ряд диаграмм. Здесь представлены результаты математической обработки данных, которые нам показывают как мозг постепенно собирает свои функциональные сети. Каждая функциональная сеть мозга (ЦИС, СВЗ, ДСМ и др.), как я уже говорил, состоит из нервных клеток, которые анатомически расположены в разных областях мозга, потому что для обеспечения любой нашей деятельности нужны клетки разного функционала.

Так вот, все эти клетки разного функционала (видящие, слышащие, создающие чувство времени и пространства и т.д.), необходимые нам для осуществления того или иного вида деятельности, нужно друг с другом связать электро-химическим трубопроводом.

В результате, наш мозг научится быстро входить в тот или иной режим работы, то есть, вы сможете быстро переключаться между разными видами деятельности — тут надо сконцентрировать на том, что тебе говорят, тут надо задуматься и самому решить задачу, тут надо встать и что-то достать...

Надеюсь, я не слишком вас запутал своими объяснениями, но даже если это и так, я думаю, что общий принцип понятен: для осуществления сложной психической деятельности мозг должен научиться связывать разные зоны коры в единые комплексы (функциональные сети), а для этого он должен быть сформирован в естественной (то есть, подходящей) для этих целей среде.

Если мы этого не добьемся, то ребёнок просто не сможет входить в нужный ему для решения тех или иных задач режим работы мозга: концентрировать внимание, вникать в суть того, что ему рассказывают, делать логические выводы, извлекать уроки из допущенных ошибок — в общем, не крутиться, не вертеться, ногами не дрыгать, а заниматься делом! Он получит диагноз СДВГ, который, с большой вероятностью, будет с ним всю жизнь.

Что ж, стоит ещё раз взглянуть на диаграмму Файра-Коэна, точнее — на верхнюю её строчку: 8, 13, 25. Это возраст. Поэтому если кто-то думает, что ребенок является ребенком до десяти или двенадцати лет, то это, мягко говоря, сильное преувеличение. Когда я еще учился на врача, двадцатипятилетние женщины, согласно нормам акушерства, являлись уже «старородящими». Но правда состоит в том, что только в этом возрасте, мы, наконец, полностью выходим из детства...