Этот раздел скоро откроется

Блог и полезные материалы

подсознание: что управляет нами на самом деле?

Время прочтения: 4 мин

- Оглавление

- Контролируем ли мы подсознание?

- Как работает подсознание?

- Подсознание и эмоциональный опыт

- Нейрофизиологический субстрат подсознания

- Практическое применение знаний о подсознании

- Практические рекомендации для психологов и психотерапевтов

- Заключение

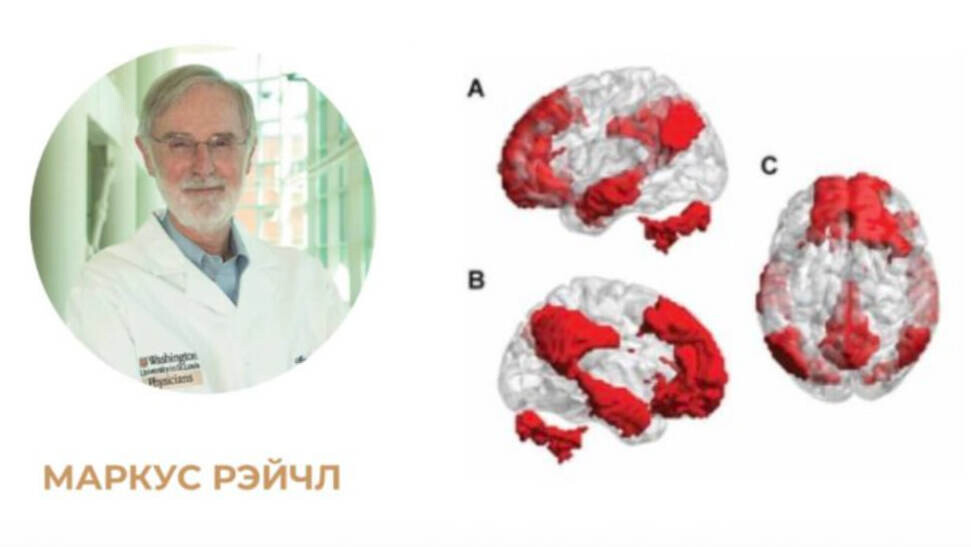

Долгое время подсознание оставалось областью догадок и теорий, пока в 2001 году исследование профессора Маркуса Рейчела не произвело революцию в понимании работы мозга. Проводя исследования с помощью томографа, он заметил парадоксальное явление: когда испытуемые просто лежали, не занимаясь никакой конкретной задачей, их мозг проявлял более высокую активность, чем во время целенаправленной работы (сознательной деятельности).

Так была открыта дефолт-система мозга — нейронная сеть, представляющая собой нейрофизиологический субстрат нашего подсознания.

РАЗВЕ МЫ НЕ КОНТРОЛИРУЕМ ПОДСОЗНАНИЕ?

Представьте себе ситуацию из жизни молодого специалиста Анны. Через неделю ей предстоит важная презентация перед руководством компании. Несмотря на тщательную подготовку, мысли о предстоящем выступлении преследуют её постоянно: во время обеда, в транспорте, даже во время просмотра любимого сериала. «Почему я не могу просто перестать об этом думать?» — недоумевает она. Всё просто: подсознание не подчиняется «командам» нашего сознания.

Или возьмем другой пример. Психологи и психотерапевты легко могут заметить эту закономерность у своих клиентов: когда они пытаются «силой воли» подавить тревожные мысли, это только усиливает их тревогу. Почему? Потому что подсознание опирается на то, что оно «считает» важным, что ощущает как действительно значимое для нас — и не важно, согласно с этим сознание или нет (оно может быть и вовсе не в курсе).

КАК РАБОТАЕТ ПОДСОЗНАНИЕ?

Механизм работы подсознания можно рассмотреть на метафоре «компьютера». Он постоянно обрабатывает информацию в фоновом режиме, в нём могут быть открыты и активны параллельно множество «программ», однако на мониторе (это наше сознание) мы в каждый конкретный момент времени работаем с чем-то одним — сфокусированы на какой-то одной конкретной задаче.

Наше подсознание (дефолт-система мозга) всё время анализирует наши отношения с другими людьми, прошлый опыт, возможные сценарии будущего и т. д., — и делает это даже когда мы этого сознательно не замечаем.

История научного открытия Пуанкаре прекрасно иллюстрирует этот процесс. После двух недель интенсивных, но безуспешных попыток решить математическую задачу, он отправился на геологическую экскурсию. Именно в момент, когда он садился в омнибус, его осенило решение. То есть сознание хоть и отвлеклось на сторонние вещи, но его подсознание всё это время продолжало думать и решать незакрытую «задачу».

Поэтому не стоит удивляться, что наши клиенты, порой, приходят к важному для себя выводу или решению не непосредственно в процессе психотерапевтического сеанса, а спустя время — готовя ужин, например, или моя посуду, гуляя в парке или добираясь на метро до работы, или во время любой другой рутинной деятельности.

Однако, дойдёт ли человек в принципе до этого инсайта или решения, зависит от того, как мы поработаем с ним на сессии: какие моменты опыта мы у клиента актуализируем, насколько сможем вовлечь его в обдумывание своей проблемы (запустим дефолт-систему), какими вопросами озадачим его, какие новые мысли сможем до него донести (что «посеем» в его дефолт-системе) и пр.

ПОДСОЗНАНИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Интересно, что подсознание тесно связано с нашим эмоциональным опытом. Когда мы говорим об «интуитивном решении» или «внутреннем чутье», мы часто имеем дело с результатами работы подсознания, которое обработало множество факторов и представило нам готовый результат в виде чувства или ощущения. Особенно заметно это при принятии важных решений.

Вот, например, на сессии перед вами сидит Дмитрий, успешный программист, который получил два заманчивых предложения о работе. Вы вроде и расписали с ним все «за» и «против» по каждому варианту, — и на бумаге первый вариант выглядит более привлекательным: выше зарплата, престижнее компания и т.д. Но что-то заставляет его колебаться. Что именно?

Вопрос к подсознанию, которое уже уловило гораздо больше факторов, чем те, что клиент смог вербализовать. Вполне возможно, что во время собеседования во второй компании он ощутил более теплую атмосферу, искренний интерес коллег, совпадение ценностей или что-то другое, что для него на самом деле важно. Отсюда интуитивное ощущение, что нужно выбирать второй вариант, хотя сознательным доводам оно и противоречит.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ ПОДСОЗНАНИЯ

Вслед за Маркусом Рейчелом было проведено множество современных исследований дефолт-системы мозга, которые доказывают, что именно она и является нейрофизиологическим субстратом подсознания. Это сложная нейронная сеть, включающая разные области мозга: вентромедиальную префронтальную кору, орбитофронтальную кору, части задней теменной коры, предклинье и заднюю поясную извилину.

Исследования показывают, что дефолт-система мозга изначально развилась для поддержания всё большего и большего количества социальных связей в группах наших предков. Она помогала «просчитывать» социальные иерархии и системы отношений: кто с кем и в каких взаимоотношениях находится, как нужно себя вести в связи с этим в разных социальных группах, кто и как может отрегировать на тот или иной наш поступок, кого стоит опасаться, с кем налаживать контакт, кого уважать и т. д., и т. п.

Со временем эта система эволюционировала и взяла на себя более широкие функции. Теперь она анализирует не только социальные отношения, но и абстрактные понятия, помогает находить связи между разными фактами и идеями, находить нестандартные решения и креативные подходы.

Интересно также, что, согласно фМРТ-исследованиям: когда наша дефолт-система мозга активна, другие системы, отвечающие, например, за внешнее внимание или целенаправленную аналитическую деятельность, — снижают свою активность. Это объясняет, почему нашим клиентам так трудно бывает сосредоточиться на своих жизненных и рабочих задачах, когда они глубоко погружены в свои размышления или переживания.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ О ПОДСОЗНАНИИ

Понимание механизмов работы подсознания может существенно помочь в различных жизненных ситуациях. Рассмотрим пару практических подходов, подтвержденных как научными исследованиями, так и клинической практикой.

Первый подход — осознанное использование периодов «инкубации» идей. Например, можно планировать свой график так, чтобы после интенсивного погружения в какую-то задачу / проект / материал следовал период физической активности или другой отвлекающей, но не интеллектуальной деятельности. Это даст подсознанию время для «обдумывания».

Второй важный аспект — умение прислушиваться к «сигналам» подсознания. Что заставляет нас сомневаться или тревожиться об уже принятых решениях? Почему возникает ощущение, будто мы что-то не учли или забыли? Почему сознательно правильное решение кажется роковой ошибкой? Есть смысл исследовать с клиентом эти вопросы, обращаясь к его прошлому опыту, глубинным переживаниям и т.д. Однако важно, конечно, научиться дифференцировать эти «сигналы подсознания» от невротических страхов и иррациональных убеждений.

Однако прежде всего важно принять сам тот факт, что не все наши мысли, убеждения, желания, переживания, страхи и пр. мы можем охватить сознанием. Более того, сознательный контроль — по сути, иллюзия... Но это уже тема отдельного разговора.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ

1. Работа с сопротивлением подсознания

При работе с клиентами важно помнить, что прямые попытки «переубедить» подсознание — не работают. Поэтому намного эффективнее принцип — как его называет Андрей Владимирович — «мягких лап».

Например, если клиент испытывает сильную тревогу перед публичными выступлениями, вместо прямых попыток убедить его в безопасности ситуации, можно:

помочь клиенту исследовать, какие именно аспекты выступления вызывают наибольшее беспокойство;

создать безопасное пространство для проработки этих страхов;

постепенно формировать новый опыт через небольшие, управляемые экспозиции.

2. Использование метафор и образов

Подсознание особенно хорошо реагирует на образный язык и метафоры. Поэтому в психотерапевтической практике полезно:

помогать клиентам находить их собственные метафоры для описания внутренних процессов;

использовать истории из жизни и практики, а также аналогии, сравнения, метафорические образы;

корректно интерпретировать образы и ассоциации, которые возникают у клиента.

3. Применение специальных инструментов работы с ментальным моделями клиента

В работе с подсознанием особую эффективность доказал инструмент «факт-карты». Это специальная технология консультирования, основанная на современных аспектах когнитивной психологии. Она позволяет:

систематизировать информацию от клиента: вы сможете собирать факты от клиента, создавая четкую и структурированную картину его ситуации;

выявлять противоречия: вы сможете обнаруживать несоответствия между желаниями, убеждениями и действиями клиента, которые часто являются ключом к решению его проблемы;

анализировать стратегии поведения: вы сможете анализировать разные стратегии поведения клиента, помогая ему выбирать наиболее эффективный путь.

Плюс, сама фиксация разных фактов, образов, паттернов поведения, психологических защит, новых пониманий и т. д. на факт-карте позволяет «показывать» клиенту его собственное подсознание, что неизбежно приводит к инсайтам и трансформации поведения, а соответственно, и самой проблемной жизненной ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не нужно бороться с подсознанием, не нужно пытаться его обуздать или подчинить. Нужно научиться его понимать, находить с ним контакт, работать с ним так, чтобы оно помогало человеку адаптироваться к жизни, чувствовать себя счастливым и в ладу с самим собой.

А также не забывать, что подсознательная деятельность — всегда сложнее, чем нам кажется, а потому важно сохранять любопытство и «мягкие лапы» при исследовании этого богатого внутреннего мира.